Forensische Radiologie_Routine

Bildgebende Verfahren Klinische bildgebende Verfahren sind zentrale Bestandteile für die Diagnostik von Erkrankungen und Verletzungen. Konventionelle Röntgenbilder, Ultraschalluntersuchungen, Computertomographie (CT) und die Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) stellen Untersuchungsmethoden dar, die auch in der breiten Öffentlichkeit als moderne Verfahren wahrgenommen werden. Durch teils empfindlichere, teils präzisere Diagnosen haben diese Verfahren ebenfalls einen hohen forensischen Stellenwert, da sie die Aussagekraft und Nachvollziehbarkeit von rechtsmedizinischen Gutachten im Zusammenspiel mit klassischen Untersuchungsmethoden weiter verbessern.

Klinische bildgebende Verfahren sind zentrale Bestandteile für die Diagnostik von Erkrankungen und Verletzungen. Konventionelle Röntgenbilder, Ultraschalluntersuchungen, Computertomographie (CT) und die Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) stellen Untersuchungsmethoden dar, die auch in der breiten Öffentlichkeit als moderne Verfahren wahrgenommen werden. Durch teils empfindlichere, teils präzisere Diagnosen haben diese Verfahren ebenfalls einen hohen forensischen Stellenwert, da sie die Aussagekraft und Nachvollziehbarkeit von rechtsmedizinischen Gutachten im Zusammenspiel mit klassischen Untersuchungsmethoden weiter verbessern.

Seit 2007 werden zusammen mit dem Institut für klinische Radiologie der LMU Forschungsprojekte zu rechtsmedizinisch-radiologischen Fragestellungen durchgeführt. Die Entwicklung auf diesem Gebiet war in den letzten Jahren von enormen Fortschritten und intensiver Forschungs- und Publikationstätigkeit mit steigender Tendenz geprägt. Die Anwendung für forensische Fragestellungen ist nahezu so alt wie ihre Entdeckung durch Wilhelm Conrad Röntgen im Jahr 1895. Die Entwicklung von Computertomographie und Kernspintomographie haben der Rechtsmedizin zahllose neue Untersuchungsansätze eröffnet, so dass diese beiden Untersuchungsverfahren nun im Mittelpunkt des Interesses stehen. Hierbei sind sowohl Untersuchungen an Lebenden (bspw. im Rahmen von Altersbestimmungen oder zur Detektion von Drogenkurieren) als auch an Verstorbenen Gegenstand von Forschung und Routine. . Besonderen Stellenwert hat hierbei die postmortale Computertomographie (PMCT), die ein nicht destruktives Untersuchungsverfahren ist und gleichzeitig eine umfassende, jederzeit wieder abrufbare Dokumentation des Zustandes eines Leichnams erlaubt.

Postmortale Computertomographie

Indikationen

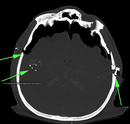

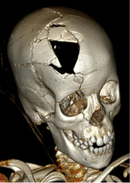

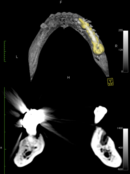

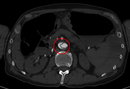

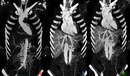

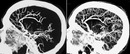

Bei Tötungsdelikten ist eine möglichst detaillierte Spurensicherung entscheidend. Dazu gehört auch die Dokumentation des Zustandes des Leichnams mit möglichst minimal invasiven Untersuchungsmethoden, wofür das PMCT ideal geeignet ist. Die Lokalisierung von Fremdkörpern wie Projektilen und Splittern ist in der PMCT schneller und präziser möglich und bildet darüber hinaus die Grundlage zur weiteren Analyse von Schussrichtungen, Splitterverteilungen, Frakturformen, biomechanische Analysen, Einbettung in Tatortrekonstruktionen, 3D-Drucken und auch virtuelle Simulationen. Die generierten Datensätze sind häufig auch für Fragestellungen, die sich erst im Lauf eines Ermittlungsverfahrens ergeben eine wertvolle Grundlage, z.B. für nachträgliche Vermessungen, die an der Leiche dann nicht mehr möglich wären. Bei unbekannten Toten lassen sich zahlreiche Parameter erfassen, die für eine Identifizierung genutzt werden können. Bei Todesfällen von Kindern ist differentialdiagnostisch immer eine Misshandlung auszuschließen, wofür das PMCT die wegweisende Untersuchung ist. Aus diesem Grund werden alle verstorbenen Kinder mittels CT untersucht.

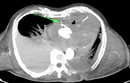

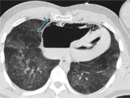

Bestimmte Todesursachen, die durch das Eintreten von Luft in Körperhöhlen oder Gefäße entstehen, können in der PMCT empfindlicher und präziser detektiert werden als bei einer Sektion. Diese Diagnosen, vor allem sog. Luftembolien und die sog. Luftbrust (Pneumothorax) sind insbesondere bei Stichverletzungen von großer Relevanz.

In Einzelfällen sind menschliche Überreste durch Brand, Fäulnis oder ausgedehnte Verletzungen bis hin zur Zerstückelung so verändert, dass eine nicht destruktive Untersuchungsmethode wie die CT angezeigt ist, Fremdkörper, einzelne Körperteile, medizinische Implantate und individualtypische Eigenschaften zu erfassen. Das gilt insbesondere für Fremdkörper, die eine Gefährdung der Untersucher darstellen können.

Darüber hinaus schafft die CT die Grundlage für anschauliche und nachvollziehbare Visualisierungen von relevanten Befunden, die für die juristische Bewertung von erheblicher Bedeutung sind. Empfohlen wird eine PMCT weiterhin beim Verdacht auf Behandlungsfehler, insbesondere bei invasiven Maßnahmen.

Ansprechpartner:

PD Dr. med. Florian T. Fischer

florian.fischer@med.uni-muenchen.de

Dr. med. Gina Bruch

gina.bruch@med.uni-muenchen.de